تمهيد تاريخي حول التحالفات القبلية في الصعيد

تعد التحالفات القبلية في الصعيد جزءًا أساسيًا من بنية المجتمعات العربية، حيث تساهم هذه التحالفات في تشكيل العلاقات بين القبائل والعائلات على مر العصور. تختلف تلك التحالفات في أسبابها وأهدافها، ولكنها تتفق في كونها تمثل أحد أوجه التكامل الاجتماعي والاقتصادي.

على مدار العصور، لعبت التحالفات دورًا كبيرًا في تحقيق الأمن والاستقرار بين القبائل، حيث كانت الحروب والمنازعات تعد من أبرز سمات المجتمع القبلي. وضمن هذا السياق، كانت التحالفات بمثابة درعٍ وقائي ضد الغزوات أو العدوان الخارجي. ويعتبر هذا النظام الاجتماعي أحد الركائز التي تساهم في الحفاظ على السلم الأهلي في الكثير من المناطق.

التحالفات القبلية في الموروث الصعيدي: مفهوم "اللموم"

عرف المجتمع الصعيدي منذ القدم مفهوم التحالفات القبلية، والذي يُشار إليه في بعض اللهجات المحلية بمصطلح "اللموم"، حيث كان يُقال " لموم كذا" للدلالة على تجمع القبائل لنصرة قضية معينة أو مواجهة تحدٍّ مشترك.

وقد ظل هذا المصطلح حاضرًا في الذاكرة الشعبية حتى يومنا هذا، حيث يعكس روح التكافل والتضامن التي ميزت الصعيديين، وجعلتهم قادرين على التكيف مع الظروف السياسية والاجتماعية المختلفة على مر العصور.

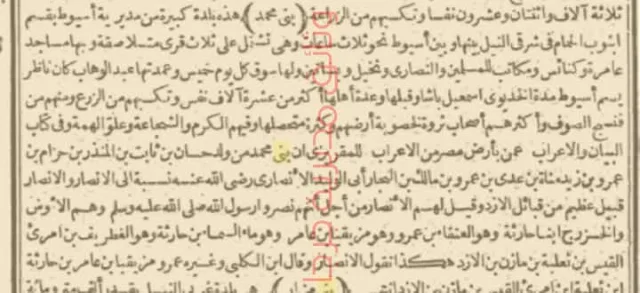

ومن أبرز التحالفات القبلية في صعيد مصر، نجد قبيلة بني هلال التي انتشرت في مختلف محافظات الصعيد بكثرة. وصل أفراد هذه القبيلة إلى بلاد الصعيد خلال ما يُعرف بتغريبة بني هلال، والتي تشمل عددًا من القبائل العربية الأخرى، مثل هوازن وسليم وغطفان، بالإضافة إلى العديد من القبائل الأخرى من العدنانية والقحطانية. وقد ذكر المقريزي أنهم من أكثر القبائل عددًا في صعيد مصر. كما شمل التحالف الهواري الكبير الذي ضم الكثير من القبائل الأمازيغية والعربية، وحلف قضاعي الذي اجتمعت فيه قبيلة جهينة وقبيلة بلي في مواجهة الحلف القرشي في الإشمونين. كذلك، كان هناك حلف عرب المعابدة بأسيوط، والكثير من الأحلاف الأخرى التي كانت تذخر بها الصعيد، ومنها ما لا يزال قائمًا إلى الآن، أو يمكن أن يُستعاد بسهولة إذا اقتضى الأمر.

يمكننا نُسلّط الضوء الآن على حلفين في صعيد مصر، حيث يلتقيان في بعض الجوانب مثل اعتزاز أبنائهما الشديد بكل منهما والانتماء القوي لحلفهما والتعصب له. ومع ذلك، يختلفان أو يتباينان في جوانب أخرى..

التكوين التاريخي لحلف الهوارة

برز حلف الهوارة كأحد أقوى الأحلاف القبلية في مصر، وخصوصًا في إقليم الصعيد، حيث تمكنت قبائل الهوارة الأمازيغية من فرض نفوذها على مناطق واسعة، بعد انتقالها من المغرب العربي إلى مصر خلال العصور الوسطى. وكان انتقالهم جزءًا من موجات الهجرة التي زحفت إلى مصر في ظل الحكم الفاطمي، ثم توسعت واستقرت خلال العهد المملوكي والعثماني.

ضم الحلف بين جنباته العديد من القبائل، سواء أمازيغية أو عربية، حيث تحالف الهوارة مع قبائل عربية مثل بني سليم وهوازن، بالإضافة إلى بعض العائلات ذات النفوذ المحلي التي سعت إلى الانضمام إليهم لتعزيز قوتها. وساهم هذا التحالف في تكوين قوة ضاربة بسطت سيطرتها على أقاليم مهمة مثل قنا وأسيوط وسوهاج، حتى أصبحت كلمة الهوارة مرادفة للنفوذ القبلي في الصعيد.

لم يقتصر دور الهوارة على فرض الهيمنة العسكرية، بل امتد إلى التحكم في الأراضي الزراعية، حيث تولّوا زمام الأمور في الإقطاعيات الكبرى، وفرضوا الضرائب، وأداروا الموارد، ما جعلهم طبقة حاكمة شبه مستقلة داخل الإطار العام للحكم العثماني في مصر.

حلف المعابدة: النشأة والتوسع

أما حلف المعابدة، فيُعد أحد التحالفات القوية التي ظهرت في منطقة أسيوط، وامتد تأثيره إلى العديد من المناطق المجاورة. ينتمي المعابدة إلى أصول عربية خالصة، ويعودون في جذورهم إلى قبائل أنصارية قرشية وقضاعية، ويُعرف عنهم الشجاعة والبأس في القتال، إضافة إلى تمسكهم بالعادات والتقاليد القبلية التي جعلت منهم مجتمعًا متماسكًا على مر العصور.

تكوّن الحلف من عدة عشائر وقبائل اجتمعت تحت راية المعابدة، حيث كان الهدف الأساسي لهذا الاتحاد حماية الأراضي والمصالح الاقتصادية، وتأمين القرى من الغزو، وتكوين قوة قادرة على التصدي لأي خطر يهدد استقرارهم. وقد نجح المعابدة في تحقيق نفوذ قوي داخل صعيد مصر، حيث تميزوا بامتلاكهم أراضي شاسعة، وكان لهم حضور سياسي واجتماعي قوي.

ومن الجدير بالذكر أن حلف المعابدة لم يكن مقتصرًا على الجوانب العسكرية فقط، بل شمل أيضًا التعاون في الزراعة والتجارة، وهو ما جعلهم من أكثر القبائل استقرارًا وتأثيرًا في الصعيد. وقد استمر هذا التأثير حتى بعد انتهاء العصر العثماني، حيث ظل لهم حضور قوي في المعادلة القبلية داخل أسيوط وما جاورها.

مقارنة بين الحلفين: التشابه والاختلاف

◾ الأصل العرقي والقبلي:

° الهوارة ينحدرون من أصول أمازيغية، مع اختلاطهم بقبائل عربية لاحقًا.

°المعابدة غالبيتهم قبائل عربية أندلوسية و مغربية.

كل من المعابدة وهوارة قادمان من الأندلس وبلاد المغرب العربي.

▪️ الهوارة: ذكر الإمام ابن حزم الأندلسي -رحمه الله- الذي عاش في القرن الخامس الهجري، وعاشر هوارة البربرية في الأندلس وبلاد المغرب المجاورة لها، حيث قام -رحمه الله- بتسجيل باب فريد نادر حفظ أنساب البربر من يومها إلى الآن في كتابه جمهرة أنساب العرب.

▪️ المعابدة: غالبيتهم قدموا من الأندلس والتحقت بهم في طريقهم عشائر من المغرب العربي.

◾ اللقب الهواري و المعبدي

▪️ الهواري: تأخذ الهوارة لقبها -كما ذكر ابن خلدون- نسبة إلى هوار بن أوريغ بن برنس. ووفقًا لكتب الأنساب والتاريخ، فإن أبناء هوّار بن أوريغ الذين انحدرت منهم بطون كبيرة هم: كُلدن، مَجريس، كُمار (ويُقال أيضًا: كُماد)، سُوادة، أنداره، وماسر. وقد شكّلت قبائل هوّارة فرعًا قويًا من الأمازيغ، حيث امتدت مواطنهم عبر ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، والسودان.

▪️ المعبدي: يرجع لقب المعبدي من المعابدة نسبة إلى عبادة بن أبي بكر بن عبادة بن ماء السماء، الذي يمتد نسبه إلى قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري -رضي الله عنه-.

◾ الهجرة إلى صعيد مصر

▪️ الهوارة ودخولهم الصعيد: دخل الهوارة إلى الصعيد قبل المعابدة بفترة طويلة، في القرن الـ14 الميلادي، خلال حكم المماليك. وكانت هجرتهم جماعية، مما جعلهم أكثر عددًا وتأثيرًا، حتى أنهم أصبحوا حكام الصعيد لعقود طويلة، كما أن نشاطهم الاقتصادي والسياسي وصراعهم مع المماليك ساهم في تماسك الحلف الهواري مع الزمن.

▪️ المعابدة ودخولهم مصر: دخل عرب المعابدة إلى مصر بعد حوالي قرن من سقوط الأندلس (1492م)، أي في القرن الـ16 الميلادي. استقروا تحت سفح الجبل الشرقي بأسيوط، وكان استقرارهم أكثر تنظيمًا، حيث احتفظوا بكيانهم القبلي ولم يذوبوا تحت حلف أكبر.

◾ الانتشار في صعيد مصر

يعتمد الانتشار على البطون المنضوية تحت كل حلف ومدى قدرة الحلف على ضم حلفاء جدد، وهو ما توافر بشكل أكبر لحلف هوارة.

▪️ فروع وأماكن انتشار حلف الهوارة: الهوارة قبيلة أمازيغية ضخمة لها انتشار كبير في المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، ومصر، سواء في الوجه البحري أو في الصعيد. وقد سجل العلامة أبو العباس القلقشندي في القرن الـ15 الميلادي أسماء 34 بطنًا من هوارة، جميعها ذات قوة وبأس، وهي:

بنو محمد، أولاد مأمن، بندار، العرايا، الشللة، أشحوم، أولاد مؤمنين، الروابع، الروكة، البردكية، البهاليل، الأصابغة، الدناجلة، المواسية، البلازد، الصوامع، السدادرة، الزيانية، الخيافشة، الطردة، الأهلة، أزليتن، أسلين، بنو قمير، النية، التبابعة، الغنائم، فزارة، البطاخ، العبابدة، ساورة، غلبان، حديد، السبعة.

وكانت الإمرة فيهم لأولاد عمرو، وفي الأعمال البهنساوية وما معها لأولاد غريب (نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب، ص 442). وقد استمرت هذه الفروع في نمو مطرد، حتى أصبح لأولاد محمد شوكة عظيمة وبلاد كثيرة في سوهاج وقنا تحمل أسمائهم.

وبما أن قبيلة الهوارة كانت الأكثر عددًا ونفوذًا، فقد انضم إلى حلفها قبائل عربية كبيرة، مثل: أولاد يحيى، البلابيش، أولاد عليو، النجمية، الوشاشات، القليعات، السماعنة، العسيرات، القرعان، الحميدات، أولاد عايد، وأولاد سالم. وهذه القبائل من أصول مختلفة؛ فمنهم من ينسب نفسه إلى عرب بني سليم، ومنهم من الأشراف الحسينيين، ومنهم من الأنصار.

وعليه، فإن انتشار حلف هوارة يتركز في شمال قنا وجنوب سوهاج، ويبدأ في الانحسار كلما اتجهنا جنوبًا إلى الأقصر وأسوان، وشمالًا إلى أسيوط والمنيا.

▪️ حلف قبيلة المعابدة: هو حلف قوي شديد البأس يضم فروعًا متعددة، أغلبه من عرب الأندلس. استقروا تحت سفح الجبل الشرقي في أبنوب الحمام، بقرية قديمة فرعونية تسمى طهنهرر، والتي عُرفت فيما بعد بـعرب المعابدة.

لو لم يكن هذا الحلف قويًا، لما استطاع الاستقرار في تلك البقعة التي تقطنها قبائل عربية شديدة، مثل:

بني محمد المروانية القرشية، بني محمد الشهابية الأنصارية، عرب السوالم (بطن من قبيلة لخم اليمنية)، بهيج (من أولاد سلام من بني سليم)، الكلابوة (من بني كليب التغلبي)، عرب الأطاولة (من شمر الحميرية اليمنية)، بنو طويل (الأطاولة)، الحووات، النواجى، الديابة، العوايسة، عرب الشنابلة (من بطون جهينة القضاعية القحطانية)، الطوابية (من بني مهر بن طريف من جذام)، عرب بني رزاح (من قضاعة القحطانية اليمنية)، بني حسين الأشراف.

ولو كانت كل هذه القبائل قد انخرطت في حلف المعابدة، لكانت لهم السيطرة على الصعيد كما هو الحال في حلف هوارة. إلا أن حلف المعابدة لم يكن بحجم هوارة عند دخولهم الصعيد، فقبيلة المعابدة تضم:

الشوافع (من بني عبادة بن بكر بن عبادة بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن عبادة بن أفلح بن الحسين بن يحيى بن سعيد بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي)، بنو عمومتهم السعايدة (من سعيد بن قيس بن عبادة)، السادة الخرابزة، البريشية (من بني العباس القرشيين)، الطوالب (من البكريين من بني ربيعة)، الطحاوية (من بني سليم)، وعشائر عربية منهم الفقايرة، آل الميرة، آل الشيخ، الغراب، العفايشة، الحرابوة، البهانسة، البحيري، الشامة، السالمي، الخمايسة، آل عبد العواض، الكساسبة، والخطبه وعشائر مغربية مثل المرابطين، الهواورة وغيرهم.

ولعرب المعابدة أفرع كثيرة تنتشر في معظم بلاد أسيوط وسوهاج، مثل: المعابدة في طما، بني حرب، شندويل، المراغة، نجع خميس، عرابة أبو كريشة، عرابة أبيدوس، زليتن (بنجع حمادي). ولهم أيضًا فروع في صنبو، ملوي، بني مزار (المنيا)، بني سويف، الفيوم. ومن الملاحظ أن حلف عرب المعابدة يتركز بكثافة بين أسيوط وشمال سوهاج، ويقل كلما اتجهنا جنوبًا أو شمالًا.

▫️تنتشر الهوارة في جنوب الصعيد، من قنا وحتى سوهاج، وكان لهم تأثير قوي في الإدارة السياسية.

▫️تركز نفوذ المعابدة في أسيوط وما حولها، مع امتداد محدود مقارنة بالهوارة.

◾نمط التحالف:

▪️كان حلف الهوارة قائمًا على القوة العسكرية والإدارة الاقتصادية للإقطاعيات.

▪️حلف المعابدة اعتمد على التعاون بين العشائر في مجالات الزراعة والتجارة، بجانب الدفاع المشترك.

علاقتهم بالسلطة الحاكمة:

▪️الهوارة : علاقة متوترة بلغت حد الحرب بين هوارة و المماليك الا إنها تمتعت بعلاقات قوية مع الدولة العثمانية، والأسرة العلوية بل وتمكنوا من فرض سيطرتهم على بعض الولايات وقدمت مع الزمن برلمانيين عظام مثل حميد بك محمد شمندي أبو ستيت الهواري عميد آل ابو استيت بالبلينا عضوًا أول مجلس نيابي في تاريخ مصر وهو «مجلس شورى النواب» في عهد الخديوي إسماعيل، و الله الهمامي الهواري فى عضوية الهيئة النيابية الثانية لمجلس شورى النواب من 1870 - 1873، حيث كان الشيخ يشغل منصب عمدة «هواره» وعميد عائلة خلف الله بفرشوط قنا، و حضرة صاحب العزة ابراهيم بك اسماعيل ابورحاب الهواري من أعيان المنشأه سوهاج.

|

| ابراهيم بك اسماعيل ابو رحاب |

▪️المعابدة: لم تعاصر المعابدة زمن المماليك وأعتمدوا في تعاملهم مع السلطة العثمانية على أستقلاليتهم إلى حد كبير، مع مرونة في التعامل مع السلطة المركزية و خرج منهم قيادات بارزة في تاريخ الصعيد وجدير بالذكر عميد الخرابزة و عرب المعابدة العمدة عطية سيد المعبدي والد العمدة والنائب حسن بك عطيه المعبدي، وحضرة صاحب العزة غلاب بك صديق أبو شافعين المعبدي الأنصاري بشندويل البلد المراغة، والنائب مختار عبد العظيم المعبدي عضو مجلس الشعب 25 عاماً عن مركز طما لفترة امتدت من عام 1980م حتى عام 2005م، ومنهم النائب النائب عمرو عزت حجاج شافعين المعبدي الأنصاري عضو مجلس الشيوخ 2020م عن دائرة الجيزة.

الهوارة والاستقرار بالانتشار.. والمعابدة والاضطراب بالتكتل

ساهم انتشار الهوارة في مناطق متفرقة وفقًا لحيازاتهم من الأراضي في استقرار حلفهم، إذ حافظت كل عائلة على موطئ قدم خاص بها، مما منع النزاعات الداخلية وساهم في تقديم الدعم المتبادل عند مواجهة خصوم من خارج الحلف.

أما المعابدة، فتركزوا في موطنهم الأصلي دون انتشار واسع، ما جعلهم أكثر عرضة للصراعات الداخلية بعد زوال الحاجة للتحالفات القبلية ضد الخارج. وبمرور الزمن، أصبحت بلاد المعابدة من أكثر مناطق الصعيد نزاعًا، حيث أدت العصبية الداخلية إلى اشتعال الثأر، مما أثر سلبًا على الأمن والتعليم والخدمات.

ورغم ذلك، ظل المعابدة على ولائهم المشترك في مواجهة التهديدات الخارجية، كما حدث في دعمهم المسلح لمعابدة طما في نزاع مطلع القرن العشرين. وعلى النقيض، فإن العائلات التي غادرت موطنها وابتعدت عن صراعات الحلف حققت نجاحات بارزة في التعليم والتجارة والمناصب العامة، بينما بقي الداخلون في النزاعات حبيسي دوامة الصراعات.

هكذا، بينما منح الانتشار الهوارة تماسكًا واستقرارًا، أصبح التكتل سببًا في اضطراب المعابدة.

التحالفات القبلية في العصر الحديث

مع تطور المجتمع وانتشار الدولة المدنية، شهدت التحالفات القبلية في الصعيد تحولًا كبيرًا، فقد بدأت تأخذ طابعًا سياسيًا واجتماعيًا. ورغم تراجع أهمية الحروب القبلية، إلا أن التحالفات استمرت تؤدي دورًا في تسوية الخلافات المحلية، والتفاوض مع السلطات الحكومية بشأن قضايا الأرض والميراث والحقوق الاجتماعية.

ومع مرور الوقت، تغيرت أولويات العديد من القبائل والعائلات، حيث بدأ البعض في تبني فكرًا أكثر تحضرًا واحتكامًا للقانون. ولكن رغم هذه التحولات، لا تزال بعض العائلات القبلية في الصعيد تتمسك بالعادات القديمة وتستعين بالتحالفات في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

أثر التحالفات القبلية في العائلات في العصر الحديث

التحالفات القبلية لا تقتصر على الأبعاد التاريخية والسياسية فقط، بل تمتد إلى تأثيراتها المباشرة على العائلات في العصر الحالي. أصبحت هذه التحالفات تشكل شبكة دعم اجتماعي واقتصادي قوية بين العائلات، حيث يتم تبادل المساعدات والموارد في أوقات الأزمات. كما أن العديد من العائلات تسعى إلى تعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال الدخول في تحالفات مع قبائل أو عائلات ذات نفوذ في المنطقة.

ومما يعكس قوة هذه التحالفات، أنه في حال وقوع خصومة ثأرية بين قبيلتين أو عائلتين، فإن أعضاء الحلف يلتزمون بتقديم الدعم الكامل لحلفائهم. ويشمل هذا الدعم تقديم السلاح في بعض الأحيان، مما يعكس مدى التلاحم والتضامن داخل هذه التحالفات، ويعزز من قوة القبيلة أو العائلة في مواجهة خصومها.

التحديات التي تواجه التحالفات القبلية في العصر الحديث

رغم الأثر الكبير للتحالفات القبلية في الصعيد، إلا أنها تواجه تحديات عدة في العصر الحديث، مثل تأثير العولمة، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة. حيث أصبح من الصعب في بعض الأحيان الحفاظ على العلاقات التقليدية في ظل تأثيرات المدن الكبرى، وزيادة الوعي بحقوق الفرد وتعدد مصادر المعرفة. كما أن تدخل السلطات المحلية في شؤون القبائل والعائلات أدى إلى تقليص بعض سلطات الزعماء القبليين، ما قد يؤثر على قوة التحالفات التقليدية.

خاتمة المقال: مميزات التحالفات القبلية وعيوبها

تُظهر دراسة تحالفات القبائل في الصعيد، مثل تحالف الهوارة والمعابدة، الدور المحوري لهذه التحالفات في تشكيل المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على مر العصور. فقد كانت هذه التحالفات وسيلة لضمان الأمن والاستقرار، لكنها في الوقت نفسه لم تخلُ من بعض التحديات.

مميزات التحالفات القبلية:

✅ التكافل الاجتماعي: ساهمت في تعزيز روح التعاون بين العشائر المختلفة، مما أدى إلى استقرار المجتمعات المحلية.

✅ القوة العسكرية: مكنت القبائل من مواجهة الأخطار الخارجية، سواء كانت غزوات أو اعتداءات من سلطات معادية.

✅ التأثير الاقتصادي: ساعدت في السيطرة على الأراضي الزراعية وإدارة الموارد، مما جعل بعض القبائل قوى اقتصادية مؤثرة.

✅ الحفاظ على العادات والتقاليد: لعبت التحالفات دورًا في ترسيخ القيم القبلية، مما ساعد في بقاء الهويات الثقافية رغم تغير الزمن.

✅ التأثير السياسي: نجحت بعض التحالفات، مثل الهوارة، في فرض نفوذها حتى على السلطة الحاكمة، مما أعطاها دورًا في صنع القرار.

عيوب التحالفات القبلية:

❌ الصراعات الداخلية: أدت بعض التحالفات إلى نزاعات بين القبائل المتحالفة نفسها بسبب تضارب المصالح.

❌ الانعزال الاجتماعي: في بعض الأحيان، كان التحالف يُضعف التواصل بين القبائل غير المنضوية تحته، مما أدى إلى انقسامات اجتماعية.

❌ التنافس مع السلطة: رغم أن بعض التحالفات تمكنت من التعاون مع الحكومات، إلا أن بعضها الآخر دخل في صراعات دموية مع المماليك أو العثمانيين.

❌ الاعتماد على القوة العسكرية: كانت بعض التحالفات تعتمد على القوة بدلًا من الحوار، مما أدى إلى صراعات دامية بين القبائل أو مع الحكومات المركزية.

خلاصة

ساهمت التحالفات القبلية في تشكيل هوية الصعيد وعملت كأداة لتأمين الاستقرار والقوة، لكن آثارها كانت متباينة بين الإيجابية والسلبية. فبينما عززت روح الجماعة وحمت المصالح القبلية، لم تخلُ من صراعات داخلية وتوترات مع السلطات. واليوم، ورغم تغير الظروف، لا يزال لهذه التحالفات أثر واضح في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للصعيد، حيث تستمر القبائل في التمسك بروح التكاتف والتعاون، ولكن بأساليب تتكيف مع متطلبات العصر. في الختام، يبقى السؤال: كيف ستتطور هذه التحالفات في ظل التحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع الصعيدي في العصر الحالي؟

وهل ترى أن التحالفات القبلية لا تزال تؤثر في المجتمعات المعاصرة، أم أنها تراجعت أمام الحداثة؟ شاركنا برأيك في التعليقات!